1.はじめに

胆のう炎で急性胆嚢炎の90~95%は胆石が原因とされます。血液検査で直接ビリルビン優位の高ビリルビン血症(閉塞性黄疸パターン)を認める場合は、急性胆管炎を合併している可能性が高く、エコー、MRCP(メモ参照)、超音波内視鏡などによる検査が必要となります。

胆のう炎の臨床症状として右上腹部の腫瘤触知・自発痛・圧痛を認め、全身の炎症症状は発熱、CRP値の上昇、白血球数の上昇、さらに特徴的画像検査所見により確定診断されます。

一方、胆のう炎の原因を占める胆石症は、生活習慣の乱れによって胆のう・胆管にコレステロール結石、ビリルビンカルシウム結石が生じる疾患であり、日本人の胆石保有率は食生活の欧米化や高齢化などにより増加しているようです。

胆のう炎の臨床症状として右上腹部の腫瘤触知・自発痛・圧痛を認め、全身の炎症症状は発熱、CRP値の上昇、白血球数の上昇、さらに特徴的画像検査所見により確定診断されます。

一方、胆のう炎の原因を占める胆石症は、生活習慣の乱れによって胆のう・胆管にコレステロール結石、ビリルビンカルシウム結石が生じる疾患であり、日本人の胆石保有率は食生活の欧米化や高齢化などにより増加しているようです。

メモ

MRCP(Magnetic Resonance Cholangiopancreatography:磁気共鳴胆管膵管撮影)は、MRIを用いて膵管・胆管を描出する検査で、造影剤を使用しないで胆のう・胆管・膵管を評価でき、膵臓がんや胆のうがんなどの発見に有効です。

2.検査と診断

胆石の存在を検出するために画像診断検査が行われ、腹部超音波検査、CT(コンピュータ断層法)、MRCP(磁気共鳴胆管膵管撮像法)、EUS(超音波内視鏡検査)、ERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影法)などがあり、疑われる胆石の存在部位などに応じて、苦痛の少ない検査を基本に診断します。

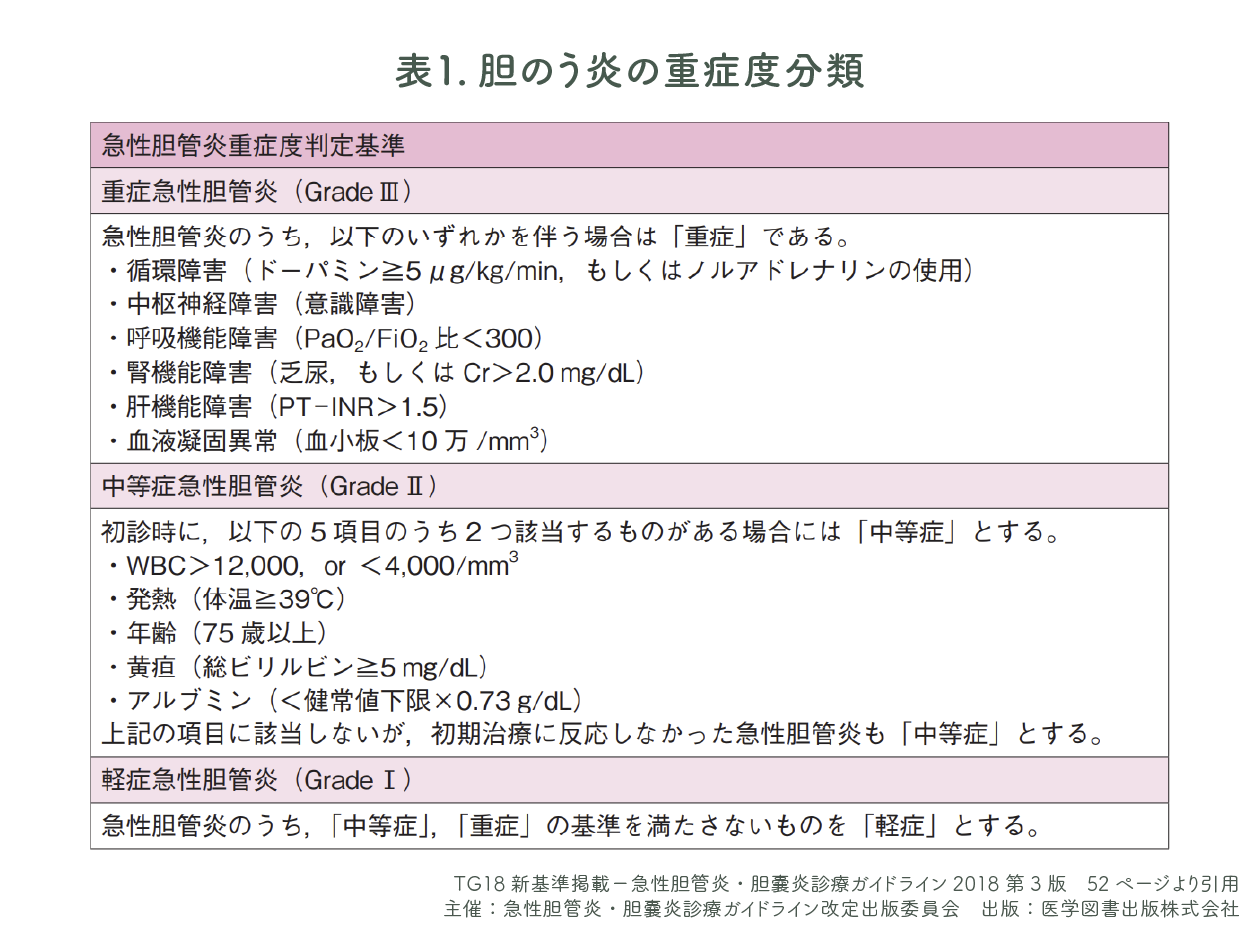

胆のう炎は表1の通り、以下のいずれかを伴う場合「中等症」 と診断されます。

・白血球上昇 (>18,000/mm³)

・右季肋部の有痛性腫瘤触知

・症状出現後72時間以上の症状の持続

・顕著な炎症所見 (壊死性胆嚢炎、 胆嚢周囲膿瘍、 肝膿瘍、 胆汁性腹膜炎、 気腫性胆嚢炎など)

・右季肋部の有痛性腫瘤触知

・症状出現後72時間以上の症状の持続

・顕著な炎症所見 (壊死性胆嚢炎、 胆嚢周囲膿瘍、 肝膿瘍、 胆汁性腹膜炎、 気腫性胆嚢炎など)

さらに胆嚢が腫大し、胆嚢周囲および肝に進展した膿瘍を認め、以下のいずれかを伴う場合は 「重症」 と分類されます。

・循環障害(DOA≧5γ または NADの使用)

・中枢神経障害(意識障害)

・呼吸機能障害(PaO₂/FiO₂ 比 < 300)

・腎機能障害(乏尿または Cr > 2.0mg/dl)

・肝機能障害(PT-INR > 1.5)

・血液凝固障害(血小板 < 10万/mm²)

・中枢神経障害(意識障害)

・呼吸機能障害(PaO₂/FiO₂ 比 < 300)

・腎機能障害(乏尿または Cr > 2.0mg/dl)

・肝機能障害(PT-INR > 1.5)

・血液凝固障害(血小板 < 10万/mm²)

3.胆のう炎、胆石症の治療

1)胆のう炎

胆のう炎の治療方針として、胆のう結石による急性胆のう炎の場合は、治療の基本は早期の腹腔鏡下胆のう摘出術であり、速やかに外科にコンサルトすべきであるとされています。治療は迅速なドレナージと抗菌薬投与が基本であり、原因微生物と治療薬などが選択されますが、胆石発作による有症状例は手術適応とされます。

治療は出来るだけ早期の外科適応ですが、高齢、抗血栓薬内服、凝固異常、他併存疾患などにより手術困難な場合は、消化器内科へのコンサルトをする内科的治療の選択肢が考慮されます。

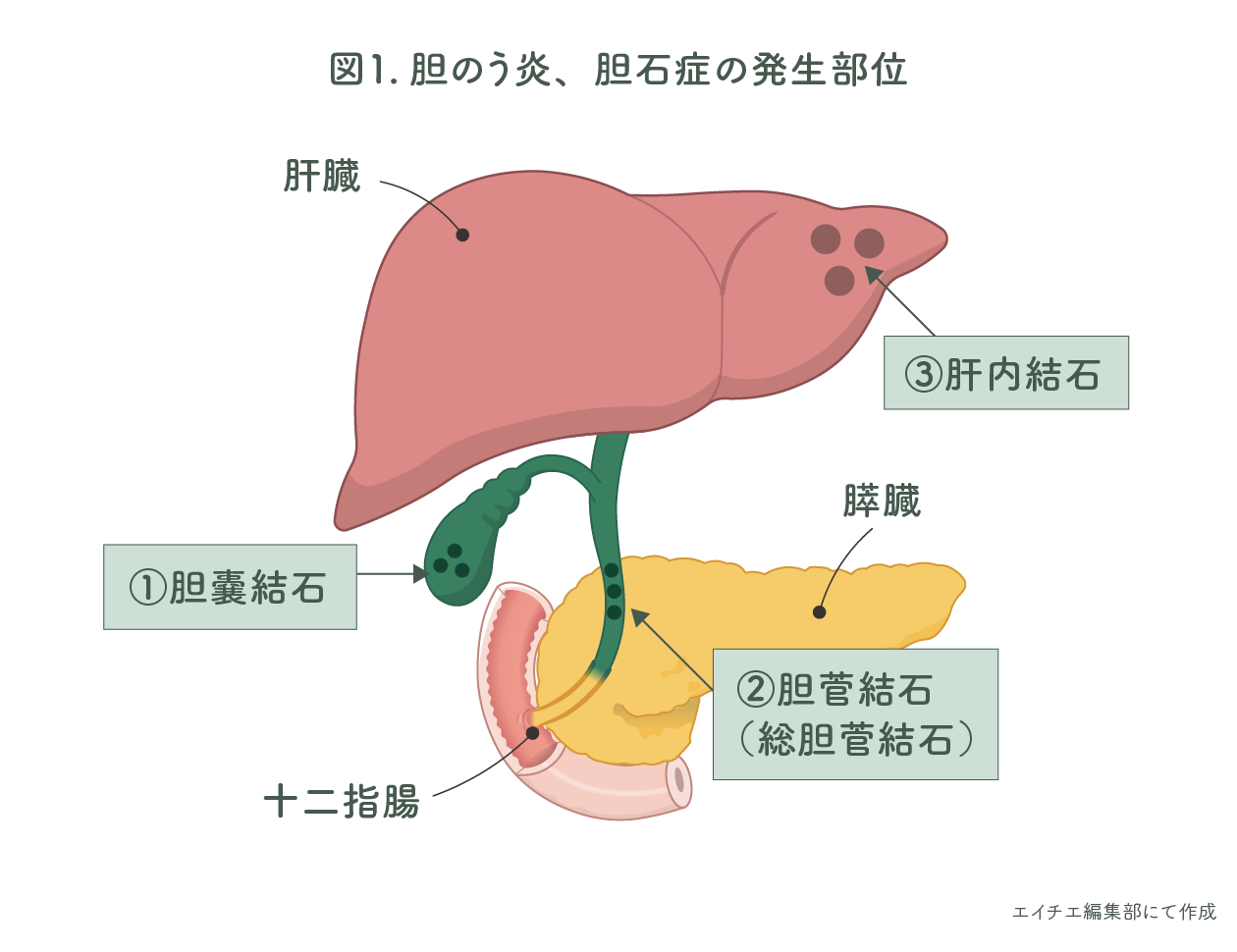

胆石とは、胆管系のどこかに石ができる病気のことをいいます。胆管系とは、肝臓で作られた胆汁を肝臓から腸(正確には十二指腸)に流す管組織の総称です。発生した石の所在部位により、胆のう結石、総胆管結石、肝内結石に分けられますが、なかでも最も頻度が高いのは胆のう結石です。

治療は出来るだけ早期の外科適応ですが、高齢、抗血栓薬内服、凝固異常、他併存疾患などにより手術困難な場合は、消化器内科へのコンサルトをする内科的治療の選択肢が考慮されます。

胆石とは、胆管系のどこかに石ができる病気のことをいいます。胆管系とは、肝臓で作られた胆汁を肝臓から腸(正確には十二指腸)に流す管組織の総称です。発生した石の所在部位により、胆のう結石、総胆管結石、肝内結石に分けられますが、なかでも最も頻度が高いのは胆のう結石です。

胆のう炎や胆道痛発作を繰り返す場合には、根本的な治療として、胆石を胆のうごと切除する方法があります。胆のうを取ってしまった後は流れ道である胆管が胆汁の分泌機能を担うため、脂肪分やビタミンの消化・吸収に影響が少ないとされています。

2)急性胆のう炎の治療

急性胆嚢炎の治療選択には、重症度に加え全身状態の評価が不可欠です。全身評価の指標(CCI)や 術前状態分類(ASA)を用いて 全身状態を適切に評価することが重要となります。

3)胆石症

胆石は肥満や糖尿病、脂質異常など生活習慣と密接に関連しています。

4.胆のう炎、胆石症の食生活・栄養管理

胆のう炎では下痢その他の消化器症状が起こる場合があります。一方で、胆のう切除の不都合よりも、手術により、胆のう炎や胆石発作に悩まされなくなることや、食事制限が不要になるなどのメリットの方が大きく、胆のう結石においては手術で胆のうを切除する治療がよいと考えられています。

食生活として、魚油、野菜、ナッツ、植物性タンパクなどには、胆石のリスクを下げる効果が期待されています。適度のコーヒーや飲酒もリスクを減らす食品ですが、過剰摂取は逆効果になりますので注意しましょう。 胆石症と診断された際の生活習慣として、具体的に

食生活として、魚油、野菜、ナッツ、植物性タンパクなどには、胆石のリスクを下げる効果が期待されています。適度のコーヒーや飲酒もリスクを減らす食品ですが、過剰摂取は逆効果になりますので注意しましょう。 胆石症と診断された際の生活習慣として、具体的に

1)暴飲暴食を避け、適度の運動を行う

2)コレステロール・脂質の適量摂取

3)便秘の予防

4)規則正しい食生活

5)過度のダイエットはしない

6)アルコール飲料や香辛料の過度の摂取を避ける

2)コレステロール・脂質の適量摂取

3)便秘の予防

4)規則正しい食生活

5)過度のダイエットはしない

6)アルコール飲料や香辛料の過度の摂取を避ける

などがあげられます。

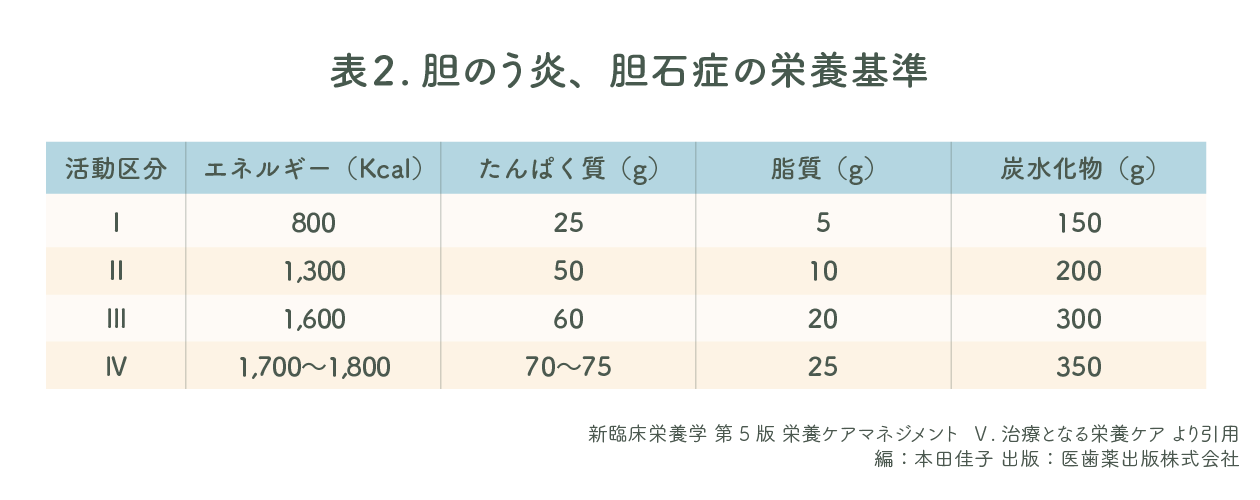

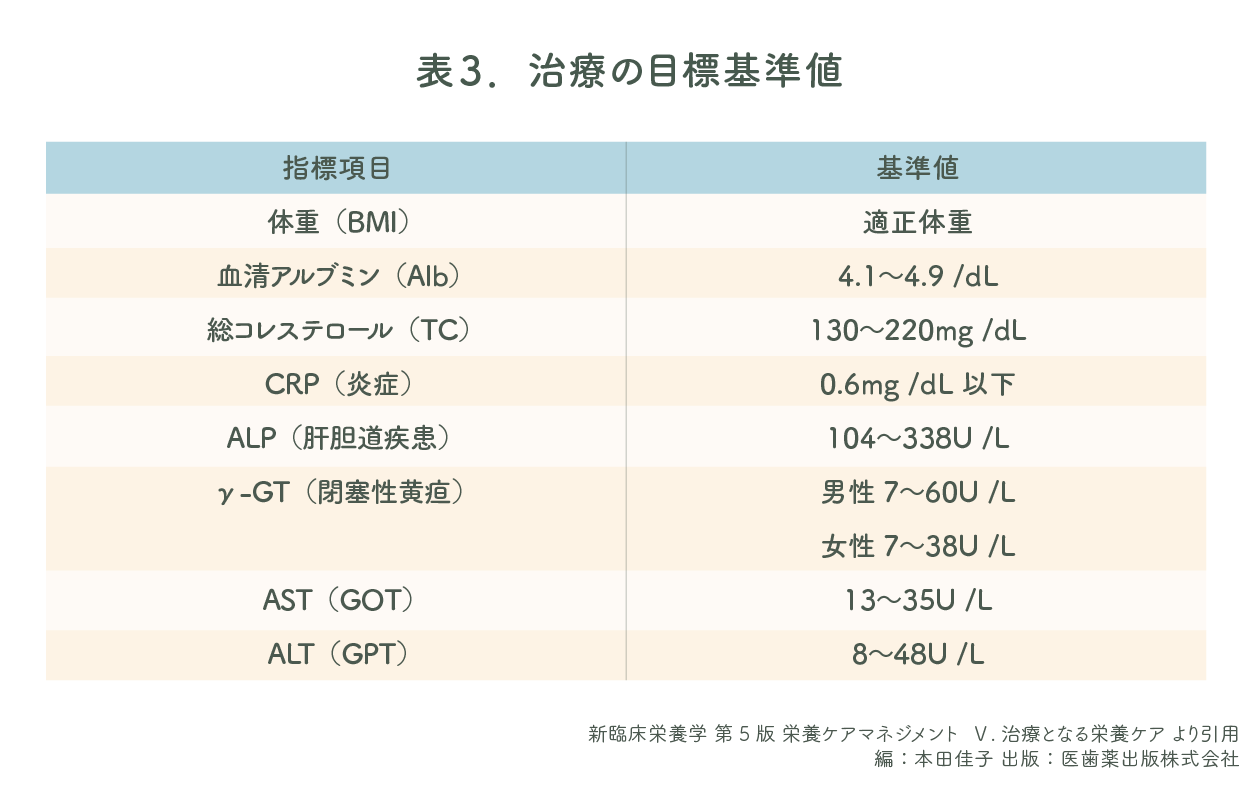

胆のう炎、胆石症の食事療法は活動期(区分Ⅰ)・回復期(区分Ⅱ.Ⅲ)・安定期(区分Ⅳ)の栄養基準として、治療目標を基準としての生活指導は、治療の目標基準値データなどを参考にしていきます。

胆のう炎、胆石症の食事療法は活動期(区分Ⅰ)・回復期(区分Ⅱ.Ⅲ)・安定期(区分Ⅳ)の栄養基準として、治療目標を基準としての生活指導は、治療の目標基準値データなどを参考にしていきます。

執筆者

元 人間総合科学大学 人間科学部 健康栄養学科 前学科長 白石 弘美

1967年

東京慈恵会医科大学附属病院栄養部に管理栄養士として勤務し、生活習慣病の栄養指導や食事管理に従事。同附属柏病院に転勤しクローン病や、消化器がんの術後栄養管理をライフワークとし活躍。NST設立にディレクターとして参画し、チーム医療における栄養管理に携わった。

東京慈恵会医科大学附属病院の総合母子健康医療センターで、母親や子供の栄養指導分野を始め、「食育」や女性と栄養の関わりにも取り組む。

2007年3月

長年勤務した東京慈恵会医科大学附属病院を定年(永年勤続者)。その後、東京家政大学、聖徳大学、淑徳短大などで非常勤講師を務めた。

2008年4月

人間総合科学大学 人間科学部 健康栄養学科の教授に就任。

2012年4月

人間総合科学大学 人間科学部 健康栄養学科 学科長に就任。

2025年4月

人間総合科学大学 人間科学部 健康栄養学科 学科長を退任。現在に至る。

■所属学会・協会

・日本臨床栄養協会 常務理事(2021.10 功労会員)

・日本脂質栄養学会 理事(監事)

・日本褥瘡学会 功労会員

他、多数

■研究・専門テーマ

・糖尿病の人の食事(成美堂出版)

・骨粗しょう症の予防と改善に役立つ食べ物(同文書院)

・骨粗鬆症と臨床検査-日常生活における骨粗鬆症と健康/食事(医学書院)

・健康21シリーズ「脂質異常症:コレステロール・中性脂肪が気になる人の食事」(女子栄養大学出版部)など

・(教科書)新臨床栄養学-栄養ケアマネジメント‐(医歯薬出)2011

・(教科書)コンパクト臨床栄養-1.臨床栄養の概念4.栄養・食事療法、栄養補給法 9.疾患・病態別栄養ケアマネジメントを分担(朝倉書店)2014

■代表的な業績集

・食事中脂肪酸を既定する因子の解明・炎症性腸疾患食事療法の基礎的検討

・経腸栄養ガイドラインに基づいた消化管術後患者の経腸栄養管理

・若年者の食事中n-3・n-6系多価不飽和脂肪酸摂取量と炎症性腸疾患の疫学的検討(厚生労働科学研究費補助金特定疾患対策・分担研究報告書)

・日本褥瘡学会で使用する用語の定義・解説(用語集検討委員会報告3、4、5次に参画として平成29年度まで務めた)

・日本褥瘡学会予防・管理ガイドラインの第二次改定委員として参画(平成23年度まで)

・平成23年 日本脂質栄養学会にて、脂質栄養の教育と発展に対する貢献が認められ“ランズ栄養功労賞”を受賞。

・平成26年度 日本静脈経腸栄養学会より評議員としての功績により“特別会員”に列せられた。

・平成27年 日本褥瘡学会より、長年にわたり学会事業で評議員としての貢献により“栄養功労賞”を授与。

・令和2年から産学共同研究「独‐協‐飯」プロジェクトに管理栄養士として参画し、災害時におけるIBD患者のための備蓄食品開発に着手。

・現在は若手教員の育成に努め「脂肪酸における栄養と疾患の関わり」「iPS細胞を用いた栄養の影響や反応」など共同研究を勧めている。

1967年

東京慈恵会医科大学附属病院栄養部に管理栄養士として勤務し、生活習慣病の栄養指導や食事管理に従事。同附属柏病院に転勤しクローン病や、消化器がんの術後栄養管理をライフワークとし活躍。NST設立にディレクターとして参画し、チーム医療における栄養管理に携わった。

東京慈恵会医科大学附属病院の総合母子健康医療センターで、母親や子供の栄養指導分野を始め、「食育」や女性と栄養の関わりにも取り組む。

2007年3月

長年勤務した東京慈恵会医科大学附属病院を定年(永年勤続者)。その後、東京家政大学、聖徳大学、淑徳短大などで非常勤講師を務めた。

2008年4月

人間総合科学大学 人間科学部 健康栄養学科の教授に就任。

2012年4月

人間総合科学大学 人間科学部 健康栄養学科 学科長に就任。

2025年4月

人間総合科学大学 人間科学部 健康栄養学科 学科長を退任。現在に至る。

■所属学会・協会

・日本臨床栄養協会 常務理事(2021.10 功労会員)

・日本脂質栄養学会 理事(監事)

・日本褥瘡学会 功労会員

他、多数

■研究・専門テーマ

・糖尿病の人の食事(成美堂出版)

・骨粗しょう症の予防と改善に役立つ食べ物(同文書院)

・骨粗鬆症と臨床検査-日常生活における骨粗鬆症と健康/食事(医学書院)

・健康21シリーズ「脂質異常症:コレステロール・中性脂肪が気になる人の食事」(女子栄養大学出版部)など

・(教科書)新臨床栄養学-栄養ケアマネジメント‐(医歯薬出)2011

・(教科書)コンパクト臨床栄養-1.臨床栄養の概念4.栄養・食事療法、栄養補給法 9.疾患・病態別栄養ケアマネジメントを分担(朝倉書店)2014

■代表的な業績集

・食事中脂肪酸を既定する因子の解明・炎症性腸疾患食事療法の基礎的検討

・経腸栄養ガイドラインに基づいた消化管術後患者の経腸栄養管理

・若年者の食事中n-3・n-6系多価不飽和脂肪酸摂取量と炎症性腸疾患の疫学的検討(厚生労働科学研究費補助金特定疾患対策・分担研究報告書)

・日本褥瘡学会で使用する用語の定義・解説(用語集検討委員会報告3、4、5次に参画として平成29年度まで務めた)

・日本褥瘡学会予防・管理ガイドラインの第二次改定委員として参画(平成23年度まで)

・平成23年 日本脂質栄養学会にて、脂質栄養の教育と発展に対する貢献が認められ“ランズ栄養功労賞”を受賞。

・平成26年度 日本静脈経腸栄養学会より評議員としての功績により“特別会員”に列せられた。

・平成27年 日本褥瘡学会より、長年にわたり学会事業で評議員としての貢献により“栄養功労賞”を授与。

・令和2年から産学共同研究「独‐協‐飯」プロジェクトに管理栄養士として参画し、災害時におけるIBD患者のための備蓄食品開発に着手。

・現在は若手教員の育成に努め「脂肪酸における栄養と疾患の関わり」「iPS細胞を用いた栄養の影響や反応」など共同研究を勧めている。

編集者

渡部 早紗(管理栄養士・ライター)

管理栄養士として総合病院で3年間勤務。調理補助から献立作成、栄養管理、栄養指導などを行う。その後、給食会社にて、担当地域の給食センターの巡回指導やマニュアル作成を実施。現在は、フリーランスの管理栄養士として主にライターに従事している。

管理栄養士として総合病院で3年間勤務。調理補助から献立作成、栄養管理、栄養指導などを行う。その後、給食会社にて、担当地域の給食センターの巡回指導やマニュアル作成を実施。現在は、フリーランスの管理栄養士として主にライターに従事している。

参考文献・サイト

-

急性胆嚢炎の診断と治療 :三浦文彦、和田慶太、澁谷誠、高橋邦彦、佐野圭二、 胆 道 33 巻 1 号156~163(2019)

-

急性胆のう・胆管炎診療ガイドライン2018(第3版)

-

JSGEさんのための胆石ガイド2023:日本消化器病学会

-

新臨床栄養学‐栄養ケア・マネジメント(第5版)、本田圭子編:Ⅴ治療となる栄養ケア、 胆のう炎、胆石症 p.249~254、医歯薬出版 2023年3月発行

-

奈良信雄著:看護・栄養指導のための臨床検査ハンドブック(第6版)、胆のう炎、 胆石症の臨床検査 p.188~190 医歯薬出版 2022年12月発行

-

公益社団法人 福岡県薬剤師会 質疑応答

-

独立行政法人 労働者健康安全機構 関西ろうさい病院

2025.10.14

2025.10.14